Biotop

Darum geht´s:

Am 27.1.2025 starteten unsere Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU) und Danny Freymark (CDU) eine Schriftliche Anfrage zum Thema: Arten- und Umweltschutz bei Flüchtlingsunterkünften in der Darßer Straße:

Zitat:

Wir fragen den Senat:

- Existieren bereits Artenschutzgutachten über die für Flüchtlingsunterkünfte vorgesehenen Grundstücke Darßer Straße 101 und 153 in Hohenschönhausen? Wenn ja, was sagen diese aus?

- Welche Probleme, Herausforderungen und Voraussetzungen für die Errichtung der dafür geplanten Containerunterkünfte auf nicht versiegelten Flächen sieht der Senat von Berlin?

- Welche Zeitplan und Ablauf für die Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte besteht derzeit?

- Ist der Berliner Senat der Ansicht, dass die durch erste vorhandene Umwelterhebungen bestehenden Bedenken dazu führen können, dass Unterkünfte nicht errichtet werden können? Wenn nein, warum nicht?

Antwort vom 7.2. 2025 durch Aziz Bozkurt, Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung:

Zitat:

Zu 1. Und 4.:

Für den WCD 2.0 Standort Darßer Straße 101, 101 A liegen mehrere Artenschutzgutachten vor. Aus dem Jahr 2024 liegt eine Stellungnahme, aus dem Jahr 2023 liegen eine Potenzialanalyse und eine Fotodokumentation vor, die auf geschützte Tierarten wie Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien hinweisen. Besonders wichtig als Lebensraum ist die Wiese, die als Nahrungshabitat dient, sowie angrenzende Gewässer und Baumbestände. Es gibt Risiken wie den Verlust dieser Lebensräume und Störungen während der Bauarbeiten. Um diese zu minimieren, müssen Maßnahmen wie der Schutz von Gehölzen, das Anlegen von Ersatzlebensräumen und eine fachliche Begleitung der Bauarbeiten umgesetzt werden.

Für den WCD 2.0 Standort Darßer Straße 153 konnte aufgrund des Projektstarts nach der Brutzeit 2024 bisher nur eine Potentialanalyse Artenschutz durchgeführt werden. Darauf aufbauend wird während der Brutzeit März bis Juni 2025 eine aussagekräftigere Kartierung durchgeführt und ein Artenschutzgutachten erstellt. Darüber hinaus werden Ausgleichmaßnahmen mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

Bei Umsetzung der beauflagten bzw. noch zu beauflagenden Maßnahmen bestehen seitens des Senats keine Bedenken zur Errichtung der Wohncontaineranlagen.

Zu 2.:

Es gibt folgende Herausforderungen, die denen auf versiegelten Flächen ähneln:

- Die Medienversorgung (Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme usw.) muss geprüft und ggf. beantragt werden.

- Der Artenschutz und die Baumbestände müssen berücksichtigt werden; ggf. müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

- Das Grundstück muss auf Kampfmittel und Altlasten untersucht werden.

- Fundamente müssen errichtet werden.

Die größten Herausforderungen für die Errichtung der Containerunterkünfte auf unversiegelten Flächen umfassen Artenschutzvorgaben, naturschutzrechtliche Prüfungen und behördliche Abstimmungen. Es müssen detaillierte Untersuchungen zu geschützten Arten wie Fledermäusen und Kammmolchen durchgeführt und Eingriffe in angrenzende Gehölzgebiete sowie mögliche Fledermausquartiere berücksichtigt werden. Zudem erfordert der Bau eine Anpassung der Bauweise, um den ökologischen Schaden zu minimieren und nachhaltige Lösungen zu integrieren. Alle Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen müssen rechtlich gesichert und in einem Vertrag festgelegt werden.

Zu 3.:

Für den WCD 2.0 Standort Darßer Straße 101, 101A (150 Plätze) ist die Fertigstellung der Errichtung der Wohncontaineranlage für Januar 2026 geplant. Die Inbetriebnahme der Gemeinschaftsunterkunft ist für das II. Quartal 2026 geplant. Für den WCD 2.0 Standort Darßer Straße 154/Graaler Weg (620 Plätze) ist die Fertigstellung der Errichtung der Wohncontaineranlage für September 2026 geplant. Die Inbetriebnahme der Gemeinschaftsunterkunft ist für Ende des IV. Quartals 2026 avisiert. Die angegebenen Zeiten zur Planung können sich durch planerische oder bauliche Umstände noch verschieben. Insbesondere kann dies durch Auflagen zur Baugenehmigung erfolgen.

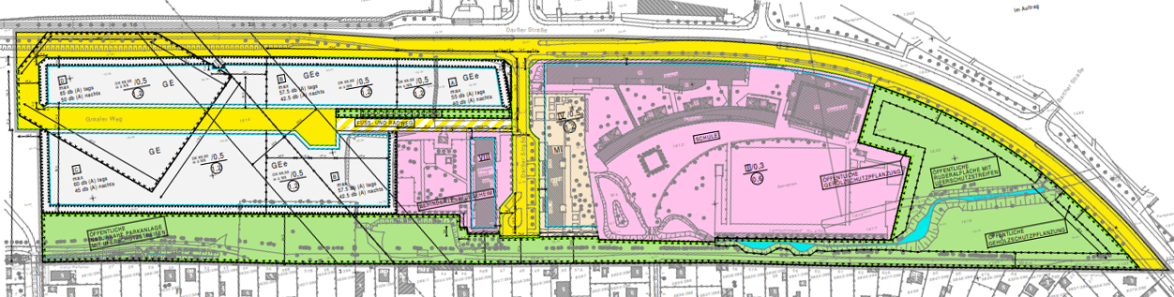

Der Bebauungsplan und seine Wirkung auf den Biotop:

Die angelegten Grünflächen im Plangebiet wurden ursprünglich als Kompensationsmaßnahmen ins Leben gerufen, um einen ökologischen Ausgleich zu schaffen, der durch die Ansiedlung benachbarter Gewerbegebiete erforderlich geworden war. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit diesen wertvollen Lebensräumen und fördert das langfristige Wohlbefinden nicht nur der dort lebenden Tierarten, sondern auch der Anwohner. Die sorgfältige Planung und Beibehaltung solcher Maßnahmen waren entscheidend für den Erhalt der Biodiversität in diesem spezifischen Lebensraum.

Geplanter Standort Darßer Straße 101 im Juni 2025

Geplanter Standort Darßer Straße 101 im August 2025

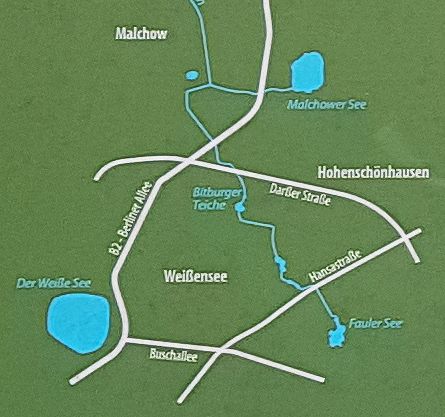

Das Gebiet entlang des Schwarzen Weges bis zu den Bitburger Teichen wurde eingehend auf seine bedeutende Rolle als Lebens- und Reproduktionsstätte für Amphibien analysiert. Im Rahmen dieser Untersuchung konnten insgesamt sechs verschiedene Amphibienarten identifiziert werden. Auffällig ist, dass drei dieser Arten in die Kategorie 2 der Roten Liste Berlins einzuordnen sind, was bedeutet, dass sie als „gefährdet“ gelten. Zu diesen Arten zählen unter anderem die Knoblauchkröte, die Erdkröte und der Moorfrosch. Darüber hinaus findet sich eine Art, (lt. unseren Recherchen die Wechselkröte) deren Bedrohung noch gravierender ist und die daher in die Kategorie 1 der Roten Liste eingestuft wird, was „sehr gefährdet“ bedeutet. Diese Ergebnisse verdeutlichen die hohe Artenvielfalt im Gebiet, auch wenn die Individuenzahl vor 30 Jahren geringer war. Dies lässt darauf schließen, dass sich das untersuchte Gebiet in einem Umfeld mit einem generell hohen Aufkommen von Amphibien befindet.

Damals bot es nicht die optimalen Lebensbedingungen für diese Tiere, weshalb es überwiegend als Durchwanderungsgebiet genutzt wurde. Die Wanderbewegungen der Amphibien erfolgen hauptsächlich entlang des „Schwarzen Weges“. Die bedeutende Rolle dieses Weges als Wanderweg für Amphibien wurde insofern gewürdigt, dass ein Ausbau zu einer Anliegerstraße nicht in Betracht gezogen wurde.

Die grüne Unterkante hier im B-Plan: Das ist der Schwarze Weg

Ein weiterer Aspekt der Umweltanalyse bezog sich auf den Brutvogelbestand in dem betreffenden Areal, der sowohl qualitativ als auch quantitativ erfasst wurde. In insgesamt 87 Revieren konnten beeindruckende 28 verschiedene Vogelarten beobachtet werden. Unter diesen Arten befanden sich seinerzeit vier, die ebenfalls auf der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel Berlins verzeichnet waren. Drei dieser Arten – die Feldlerche, die Schafstelze und der Steinschmätzer – fallen in die Kategorie 3 und gelten als „gefährdet“. Besonders alarmierend ist das Vorkommen einer Art, der Haubenlerche, welche in die Kategorie 2 eingeordnet wird und damit als „sehr gefährdet“ gilt.

Darüber hinaus fungiert der „Schwarze Weg“ zusammen mit dem Bitburger Graben und seinen angrenzenden Böschungen als wertvolle Biotopverbindung zwischen den Bitburger Teichen und dem Darßer Graben, der als Laichgewässer für die Amphibien dient.

Diese geografische Anbindung an die offene Landschaft ermöglicht gefährdeten Tierarten den Zugang bis an den Siedlungsrand und verleiht dem Gebiet somit eine essenzielle Vernetzungsfunktion innerhalb des Ökosystems.

Hier noch einmal im Zeitraffervideo wie sich das Areal in den letzten 30 Jahre entwickelt hat. Gerade in den letzten 10 Jahren ist die Vegetation üppiger geworden. Es ist anzunehmen, das auch die Fauna von dieser positiven Entwicklung profitiert hat.

Aufnahmen Darßer Straße 101 vom 4. Juni 2025: Das blühende Leben!

Standorte Darßer Str. 101 und 153

aus der Sicht von Naturschutzexperten:

Die Sommer in Berlin werden zunehmend heißer. Zusätzlich tragen Containerbauten zur Aufheizung der Umgebung bei und strahlen auch nachts Wärme ab. Es besteht jedoch ein politischer Wille zum Bauen – diese Flächen sind Vorhalteflächen, im Besitz des Landes Berlin, wobei oftmals die Belange der Tiere und der Umwelt hintangestellt werden. Der Bau wird zwar nicht gänzlich verhindert, jedoch könnte er möglicherweise verzögert werden, wie es beim Nachverdichtungsprojekt im Ilse Kiez bereits der Fall ist.

Ökologische Betrachtung:

Bei dem Grundstück Darßer Straße 101 handelt es sich erfreulicherweise um eine Wiese, die nicht nur ungemäht bleibt, sondern auch einen wertvollen Lebensraum für verschiedene Tierarten darstellt und einen wichtigen Überwinterungsstandort für die heimische Fauna bietet. Jegliche Art der Versiegelung sollte unbedingt vermieden werden, insbesondere da die Böden aufgrund fehlender Niederschläge zunehmend austrocknen.

Auf dieser Fläche gedeihen neben Pappeln auch Kastanien, Hainbuchen, Ahorn und Roteichen sowie Efeu und eine Korkenzieherweide. Letztere ist besonders förderlich für Insekten, von denen auch die Vogelwelt profitiert – beispielsweise die Schwalben. Efeu bietet im Winter Futter für Vögel, während Kastanienblüten Insekten anziehen. Ein ökologischer Garten wie der in HP Lydia ist äußerst wertvoll und schützenswert; die Fauna benötigt Rückzugsorte.

Die Wildrosen und Heckensträucher am Rand der Wiese liefern Nahrung und Unterschlupf für Tiere. Vögel können sich im Winter von Grassamen und Hagebutten ernähren. Während Pappeln oft als weniger wertvoll angesehen werden, sollte berücksichtigt werden, dass jeder Baum schützenswert ist. Bisher wurden keine Vogelnester entdeckt; dennoch sollten insbesondere die alten Pappeln am schwarzen Weg auf Höhlungen untersucht werden, da sie ideale Lebensräume für Fledermäuse darstellen. Einige Bäume sind bereits markiert, einige tragen sogar Nummern und sind möglicherweise im Baumkataster erfasst.

Amphibien:

Im März 2025 waren Hinweise auf streng geschützte Arten wie Wechselkröten oder Rotbauchunken nicht erkennbar. Die nahegelegenen Teiche sowie der Darßer Graben und die Wiese hingegen bieten einen wichtigen Lebensraum für Amphibien und Reptilien wie Erdkröten, Teichfrösche, Teichmolche, Braunfrösche und Blindschleichen/Ringelnattern.

Unabhängig von einem Artenschutzgutachten sind unbedingt eigene Beobachtungen erforderlich, da im März und April die Amphibienwanderungen beginnen. Diese sollten langfristig im Auge behalten werden.

Künstlicher Schwalbenbaum:

„6. Juli 2021 – Das Haus „Verbund Darßer Straße“ in Berlin-Höhenschönhausen ist eine Wohnstätte der Behindertenhilfe, das vom EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk) betrieben wird. Seit 1992 wird das Haus in der Darßer Straße vom EJF genutzt und beherbergt auch tierische Untermieter – die Mehlschwalben. Bei unserem Besuch an einem sonnigen Julitag sausten dutzende Mehlschwalben durch die Lüfte und fütterten ihre hungrigen Jungen im Akkord. Hier bieten insgesamt 60 Nester den Mehlschwalben einen Lebensraum, sowohl künstlich angebrachte, also auch selbst gebaute Nester. Die Besonderheit: Ein in 2015 errichteter Schwalbenturm. Hier sind zahlreiche Schwalbennisthilfen, sowie zwei Spatzenhäuser befestigt sind. Nicht nur alle Mehlschwalbennester wurden angenommen, sondern auch die Spatzenhäuser wurden von den Schwalben als Wohnort adaptiert. Ein absolutes Highlight!“

Bei aller Freude über diese gelungene Lösung sollte jedoch bedacht werden, dass die Schwalben nur deshalb so gut gedeihen, weil ihr unmittelbares Umfeld ausreichend Nahrung und Ruhe bietet. Wenn die Fläche in der Darßer Straße 101 zubetoniert wird, könnte dies negative Auswirkungen auf die Schwalbenpopulation haben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Der Biotop in der Darßer Straße 101/101A ist von höchster Bedeutung für den Naturschutz. Die ungemähte Wiese muss als Lebensraum unbedingt erhalten bleiben! Jeder einzelne Baum auf dieser Fläche ist wertvoll und sollte bewahrt werden. Diese Bäume sind eigenständig gewachsen und mit ihren Wurzeln fest im Boden verankert, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöht im Vergleich zu neu gepflanzten Bäumen. Diese Fläche sollte daher als Grünfläche geschützt und nicht für kurzfristige Containerlösungen zubetoniert werden.

Für die Darßer Straße 153 gilt im Wesentlichen dasselbe wie für die Darßer Straße 101. Diese zusammenhängende Fläche ist sogar noch schützenswerter, da sie erheblich größer ist. Die angrenzenden Grünflächen müssen ebenfalls berücksichtigt werden, da diese für Niederschläge eine erhöhte Bedeutung haben und darüber hinaus weiteren Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen bieten. Auch hier haben sich die Bäume selbst ausgesät und sind dadurch robuster als künstlich angepflanzte Bäume. Es braucht bei Neuanpflanzungen bis zu acht Jahre Anwuchspflege, wobei dennoch etwa 60% dieser Bäume eintrocknen.

Geplanter Standort Darßer Straße 153 im Juni 2025

Geplanter Standort Darßer Straße 153 im August 2025

Aufnahmen Darßer Straße 153 vom 3. Juni 2025: Wer denkt, das da kein Leben ist, soll sich mal 5min ins Gras legen;-)

Zwischenstand Ende Juni 2025:

Seit Inkrafttreten des Bebauungsplans im Jahr 2005 hatten die Flächen ausreichend Zeit, sich natürlich zu entwickeln und einen ökologisch wertvollen Lebensraum zu schaffen. Umgekehrt wäre dies auch eine Gelegenheit gewesen, auf diesen Flächen zu bauen. Die Natur hat hier – sehr zur Freude der Hohenschönhausener sowie der heimischen Flora und Fauna – Tatsachen geschaffen. Auch wenn die geplanten Containerstandorte zunächst nur vorübergehend sein sollen, erfordert die Schaffung eines geeigneten versiegelten Untergrunds sowohl aus baurechtlicher als auch aus physikalischer Sicht eine erhebliche Beeinträchtigung der Natur. Dies führt nicht nur zur Zerstörung der Umwelt, sondern belastet zusätzlich durch die Energieanforderungen zum Heizen und Kühlen der Containeransiedlungen. Dies ist im Hinblick auf den Klimaschutz alles andere als optimal.

Dieses Gebiet hatte 20 Jahre Zeit sich zu entwickeln und wird durch das Grünflächenamt gepflegt und gehegt. Anwohner aus der Siedlung und den Neubauten gehen gern hier spazieren und erfreuen sich an dem Stück Natur inmitten der großen Stadt.

Darum: Gewachsene Strukturen erhalten!

Es ist nicht zielführend, wenn funktionierende Lebensstrukturen destabilisiert werden. Wer kann am nächsten Tag ausgeruht zur Arbeit erscheinen, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft Unruhe herrscht? Es ist zu kurz gegriffen, eine Unterbringung in Wohncontainern als die kostengünstigere Lösung anzusehen.

Es macht also keinen Sinn in überhasteter Weise Ökosysteme zu zerstören, um kurzfristig Container aufzustellen, die dann sowieso wieder abgebaut werden. Das Ökosystem braucht wesentlich länger um sich zu erholen.

Probebohrungen und tote Maulwürfe

Bericht von André Günther:

Am Donnerstag, den 19. Juni gegen 10:30 bemerkte ich lautes Rattern am Grundstück Darßer Straße 153. Die Firma https://nh-umweltgeologie.de/ machte an dieser Stelle Probebohrungen für ein geologisches Gutachten.

Ich unterhielt mich eine Weile mit einer Dame, die möglicherweise die Firmeninhaberin war. Sie erzählte mir, das sie im Auftrag des Senats arbeitet und sie tut nur ihren Job. Die Bohrungen wurden ausgeführt mit einem Raupenfahrzeug, welches so ähnlich aussah wie dieses hier: https://adler-arbeitsmaschinen.de/bohrgeraet-b25-serie/. Während des Bohrvorganges wurden äußerst heftige Vibrationen im Boden erzeugt.

Ich erinnerte mich an das Schreiben von Aziz Bozkurt vom 7.2. 2025 in dem er mitteilte: "Das Grundstück muss auf Kampfmittel und Altlasten untersucht werden." Ich wollte nicht in der Nähe sein, wenn das Bohrkommando auf Kampfmittel stößt und hielt darum etwas Abstand.

Auf dem folgenden Bildern erkennt man einige dieser Proben-Stangen sowie das plattgefahrene Gras.

Am 22.6. um 8:00 Uhr schickte uns Uwe von unserer Initiative, Bilder von 3 toten Maulwürfen. Um 11:15 war ich selbst vor Ort und konnte die toten Maulwürfe fotografieren.

Nach meiner Einschätzung wiesen die Tiere keinerlei Verletzungen auf! Ich begutachtete noch einmal die Wiese und mir ist aufgefallen, das diese voller Maulwurfshügel war.

Eine Recherche bei ChatGPT brachte folgendes Ergebnis:

Recherche mit ChatGPT:

Werden Maulwürfen durch geologische Probebohrungen gefährdet?

Geologische Probebohrungen können Maulwürfe theoretisch beeinträchtigen, aber eine akute Gefährdung im Sinne von Verletzung oder Tod ist eher unwahrscheinlich, sofern bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Hier sind die wichtigsten Aspekte:

1. Maulwürfe und ihre Lebensweise

- Maulwürfe leben in unterirdischen Gangsystemen, meist in Tiefen zwischen 10 und 50 cm.

- Sie sind sehr empfindlich gegenüber Erschütterungen und Lärm, was sie oft rechtzeitig vertreibt, bevor eine Gefahr eintritt.

2. Art und Tiefe der Probebohrung

- Geologische Probebohrungen reichen oft weit tiefer als Maulwurfsgänge (z. B. mehrere Meter bis tief in den Untergrund).

- Wird vorsichtig gebohrt (z. B. mit kleinen Handbohrgeräten oder schonenden Verfahren wie Rammkernsondierung), ist eine Beeinträchtigung meist nur lokal und temporär.

- Bei großflächigen oder mechanisierten Bohrungen (z. B. mit schwerem Gerät) können Maulwürfe durch:

- Erschütterungen

- Lärm

- Veränderung der Bodenstruktur

gestört oder vertrieben werden.

-

3. Mögliche Gefährdungen

- Direkter Schaden (Verletzung/Tötung): nur bei sehr unglücklichem Zufall, etwa wenn eine Bohrung genau einen Gang oder den Nestbereich trifft.

- Indirekte Folgen:

- Zerstörung von Gangsystemen

- Verlust von Nahrung (Regenwürmer, Insektenlarven)

- Vertreibung durch anhaltende Lärmbelästigung

-

4. Tierschutzrechtlicher Kontext (Deutschland)

- Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist laut Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt.

- Eine gezielte Beeinträchtigung oder Tötung ist verboten (§44 BNatSchG).

- Für Eingriffe, die Maulwürfe potenziell beeinträchtigen (z. B. bei Bauvorhaben mit Bodeneingriffen), ist ggf. eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich.

Fazit:

Maulwürfe werden nicht automatisch gefährdet, wenn geologische Probebohrungen durchgeführt werden – aber sie können lokal beeinträchtigt oder vertrieben werden, insbesondere bei tiefgreifenden oder großflächigen Maßnahmen. Bei sensiblen Gebieten oder geschützten Arten sollte immer geprüft werden, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig sind.

Möchtest du wissen, welche Schutzmaßnahmen es bei solchen Arbeiten geben kann?

In direkter Nachbarschaft von diesen Bohrungen liegen 3 tote Maulwürfe auf der Straße. Was kann da passiert sein?

Der Fund von drei toten Maulwürfen auf der Straße in direkter Nähe zu geologischen Probebohrungen ist auf den ersten Blick ungewöhnlich, da Maulwürfe selten an der Oberfläche erscheinen – geschweige denn tot auf Straßen liegen. Das legt nahe, dass hier ein besonderer Einfluss im Spiel war. Mögliche Erklärungen, geordnet nach Wahrscheinlichkeit und Plausibilität:

🧭 1. Verdrängung durch Bohrarbeiten mit Sekundärtod

Wahrscheinlichkeit: hoch

- Mechanismus: Die Bohrungen verursachen Vibrationen, Lärm oder lokale Erschütterungen, die Maulwürfe aus ihren Gangsystemen vertreiben.

- Da Maulwürfe oberirdisch extrem schutzlos sind (Fressfeinde, Hitze, Austrocknung), können sie dort schnell sterben.

- Auch Panikreaktionen oder Orientierungslosigkeit (sie sind nahezu blind) könnten dazu führen, dass sie auf die Straße geraten.

📝 Hinweis: Maulwürfe verlassen ihre Gänge nur in extremen Ausnahmefällen, z. B. wenn der Lebensraum plötzlich unbrauchbar wird (z. B. durch Einsturz, Wasser, Chemikalien, schwere Störungen). Bohrarbeiten könnten genau das bewirken.

🧨 2. Direkte Verletzung durch Bohrung

Wahrscheinlichkeit: mittel bis gering

- Wenn ein Bohrgerät direkt einen Gang trifft, kann ein Maulwurf mechanisch verletzt oder getötet werden.

- Dass gleich drei Tiere so getroffen werden, ist allerdings eher unwahrscheinlich, da Maulwürfe Einzelgänger mit großem Revier sind (bis zu 2.000 m²).

- Denkbar wäre das höchstens bei Muttertier mit Jungtieren, z. B. im Bereich eines Nestes.

🐍 3. Fraßfeinde und Sekundärtod durch Vertreibung

Wahrscheinlichkeit: mittel

- Die Bohrarbeiten haben die Tiere aufgescheucht.

- Sie tauchen an der Oberfläche auf – dort werden sie z. B. von Katzen, Füchsen, Greifvögeln oder Mardern getötet.

- Die Kadaver bleiben liegen, weil:

- der Fressfeind gestört wurde,

- das Fleisch nicht attraktiv war (Maulwürfe riechen für viele Tiere unangenehm),

- sie „nur“ getötet, aber nicht gefressen wurden (z. B. bei Katzen typisch).

-

🧪 4. Vergiftung oder Kontamination

Wahrscheinlichkeit: gering, aber nicht auszuschließen

- Falls bei den Bohrungen Stoffe eingesetzt wurden (z. B. Spülungen, Schmiermittel), die toxisch sind, könnten Maulwürfe indirekt vergiftet worden sein.

- Auch Altlasten im Boden, die durch die Bohrung freigesetzt wurden, wären denkbar.

- Allerdings müsste man hier toxikologisch untersuchen – das ist rein spekulativ.

🚫 5. Menschliches Einwirken (gezielte Tötung)

Wahrscheinlichkeit: gering bis mittel

- Maulwürfe werden zwar gesetzlich geschützt – aber nicht jeder hält sich daran.

- Manche Menschen betrachten Maulwürfe als „Schädlinge“ (v. a. auf Rasenflächen).

- In ländlichen Gegenden werden sie manchmal illegal getötet (z. B. mit Fallen, Spaten oder Giften).

- Die Nähe zur Straße könnte bedeuten, dass die Tiere dort abgelegt wurden – also nicht von selbst dort gestorben sind.

🧩 Fazit

Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Maulwürfe durch die Bohrarbeiten gestört oder vertrieben wurden, und dabei an die Oberfläche kamen, wo sie entweder verendeten oder getötet wurden.

Wenn du magst, kannst du mir mehr Details geben (Fundort, Zustand der Tiere, Art der Bohrung, Zeitraum), und ich kann dir eine noch gezieltere Einschätzung geben – oder helfen, die Situation zu dokumentieren (z. B. für eine Meldung an eine Naturschutzbehörde).

Der Fundort war hier: https://maps.app.goo.gl/5qgEBSwdFSevwBgT7 Tatzeit: 19.6.2025 10:30 Gebohrt wurde mit einem Gerät das so aussah wie: https://adler-arbeitsmaschinen.de/bohrgeraet-b25-serie/ Die drei toten Maulwürfe hatten keinerlei sichtbare Verletzungen und lagen an dem kleinen Weg westlich der Koordinaten.

Angesichts deiner Angaben – Fundort am 19. 06.2025, 10:30 Uhr, drei tote Maulwürfe ohne sichtbare Verletzungen westlich des Bohrplatzes, Bohrgerät vom Typ Adler B25 – sind mehrere Ursachen plausibel:

🕵️♂️ Wahrscheinlichste Ursachenerklärungen

1. Vertreibung durch Vibrationen und Lärm

- Das B25-Gerät arbeitet mit starken Vibrationen (Rammleistung bis 500 kg, Maschine ~1,6 t, Diesel-Motor) und erzeugt typischen Presslärm (adler-arbeitsmaschinen.de).

- Maulwürfe reagieren extrem empfindlich auf solche Störungen. Sie flüchten – notfalls panisch – aufs Tageslicht, verenden dann aufgrund von Überhitzung, Austrocknung, Beutegefährdung oder Stress. Das Fehlen äußerlicher Verletzungen passt dazu.

2. Zusammenbruch von Gängen / Druckveränderungen

- Vibrationen und Verdichtungen können Gänge instabil machen, Gase freisetzen oder Wasser eindringen lassen:

➤ Maulwürfe könnten durch plötzlich freigesetzte Feuchtigkeit oder eingedrückte Tunnelverzweigungen aus dem Schutzmechanismus gedrängt worden sein.

➤ Ohne Gangschutz an der Oberfläche verenden sie schnell – auch wieder ohne äußere Verletzung.

3. Sekundärtod (v. a. Hitze und Austrocknung)

- Bei sommerlichen Temperaturen sind Maulwürfe über Tage der Sonne ausgeliefert – Austrocknung setzt schnell ein, besonders bei windigem Wetter auf offenem Weg.

🔍 Weitere Faktoren, die weniger wahrscheinlich, aber nicht auszuschließen sind

- Chemische Einflüsse aus Bohrspülung: Das B25 kann mit Flush- oder Trockenbohrung arbeiten . Chemische Substanzen im Boden könnten irritierend wirken – aber tödlich? Eher unwahrscheinlich ohne sichtbare Symptome.

- Sekundärbeeinflussung durch andere Tiere: Oberflächliche Jagd oder Revierkämpfe durch Fressfeinde kommt seltener vor – und hinterlässt meistens sichtbare Spuren.

✅ Empfehlung: Konkrete Beobachtungen dokumentieren

Maßnahme Zweck Foto & Zustand Dokumentation für Behörden oder Umweltschutz Probebohrung prüfen Wurde mit Spülung gearbeitet? Boden beproben Laboruntersuchung auf Toxine / pH-Veränderungen / Salzgehalt Wiederholungsrisiko? Gibt es weitere tote Tiere an anderen Stellen? Behörde informieren EU-geschützte Art – relevante Meldung §44 BNatSchG 🧠 Fazit

Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass das Bohrgerät B25 mit seiner Ramm- und Vibrationsenergie die Maulwürfe aus ihren unterirdischen Gängen vertrieben hat. Unter ungeschützten, oberirdischen Bedingungen sind sie dann an Stress, Hitze, Austrocknung oder Panik verendet – ohne äußere Verletzungen. Eine abschließende Bestätigung wäre durch bodenkundliche oder toxikologische Untersuchung möglich.

Stehen Maulwürfe unter Naturschutz?

Ja, Maulwürfe stehen in Deutschland unter Naturschutz – allerdings mit wichtigen Einschränkungen je nach Art:

🧬 Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)

✅ Schutzstatus in Deutschland

- Besonders geschützt nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

- Gelistet in der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Anlage 1

- Auch in der Berner Konvention (Anhang III) aufgeführt

🚫 Verboten ist:

- das Töten, Fangen, Verletzen

- die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

- das Stören während bestimmter Lebensphasen

- das Auslegen von Fallen oder Giften

✅ Erlaubt ist:

- das Entfernen von Maulwurfshügeln (rein mechanisch)

- das Vergrämen, z. B. mit akustischen Mitteln – ohne Schaden am Tier

⚖️ Rechtliche Konsequenzen bei Verstößen

- Bußgelder bis 50.000 € (§ 69 BNatSchG)

- In besonders schweren Fällen auch strafrechtlich relevant

❗ Häufige Missverständnisse

Irrtum Richtig „Maulwürfe darf man fangen und umsiedeln“ ❌ Nur mit behördlicher Ausnahmegenehmigung „Ich darf Maulwürfe töten, weil sie meinen Garten zerstören“ ❌ Auch wirtschaftliche Schäden rechtfertigen kein Töten „Maulwürfe sind Schädlinge“ ❌ Maulwürfe sind Nützlinge – sie fressen Engerlinge, Schneckenlarven, Drahtwürmer 🧭 Wichtig: Unterscheidung zu Wühlmäusen

Wühlmäuse (z. B. Arvicola terrestris) sehen ähnlich aus und stehen nicht unter strengem Schutz.

→ Wer also Maulwürfe mit Wühlmäusen verwechselt und gegen sie vorgeht, kann sich unwissentlich strafbar machen.

→ Wer also Maulwürfe mit Wühlmäusen verwechselt und gegen sie vorgeht, kann sich unwissentlich strafbar machen.

🧠 Fazit:

Ja, der Europäische Maulwurf ist gesetzlich geschützt. Jegliche Beeinträchtigung, Tötung oder Störung ist verboten – selbst wenn das Tier als „lästig“ empfunden wird. Nur gezielte Vergrämung (z. B. mit Ultraschall oder Duftstoffen) ist erlaubt.

Anfrage bezüglich Probebohrungen und toten Maulwürfen durch Prof. Dr. Martin Pätzold an das Abgeordnetenhaus Berlin:

Wir hatten nun einige recht plausible Einschätzung durch die KI erhalten und informierten unsere Abgeordneten. Prof. Dr. Martin Pätzold tätigte daraufhin eine Anfrage:

Zitat:

Ich frage den Senat:

1. Durch wen und aus welchem Grund wurden am 19. Juni 2025 geologische Probebohrungen auf dem Grundstück Darßer Straße 153 in Hohenschönhausen durchgeführt?

2. Welchen Einfluss haben die Auswirkungen der Bohrungen (z.B. starke Vibrationen) auf im unmittelbaren Umfeld unter der Erde lebende Tiere (z.B. Maulwürfe, Wühlmäuse u.a.)?

3. Ist dem Berliner Senat bekannt, dass nach den Bohrungsarbeiten mind. drei tote, augenscheinlich unverletzte Maulwürfe unmittelbar an der Wiese, auf der die Arbeiten stattfanden, gefunden wurden?

4. Ist dem Berliner Senat bekannt, dass die Wiese, auf der die Arbeiten stattfanden, eine Vielzahl von Maulwurfshügeln aufweist und war dies schon vor Beginn der Arbeiten bekannt?

5. Wie wird sichergestellt, dass bei Flächenerschließungen die Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorgaben erfolgt?

6. Kann der Berliner Senat sicher ausschließen, dass der Tod der Maulwürfe, die wie auch ihre Wohnstätten gemäß § 44 BNatSchG besonders geschützt sind, im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Bohrungen steht?

a. Wenn ja:

Was kann dazu geführt haben, dass gleich mehrere Maulwürfe am Ort der Arbeiten verstorben sind?

b. Wenn nein:

Wie wird mit diesen Auswirkungen umgegangen, was wird unternommen, damit sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen und welche Konsequenzen werden aus dem hier benannten Fall gezogen?

7. Welche Vorkehrungen werden grundsätzlich getroffen, um zu verhindern, dass Arbeiten mit Auswirkungen wie starken Vibrationen o. ä., derartigen Einfluss auf im Umfeld lebende Tiere haben?

8. Welche Schutzkonzepte zur Sicherung der Biodiversität im Stadtraum bestehen aktuell bzw. welche plant der Senat im Rahmen künftiger Bauvorhaben auf sensiblen Grünflächen?

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23217

vom 3. Juli 2025

über Darßer Straße: Maulwürfe konsequent schützen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teilweise Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin sowie die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) um Stellungnahmen gebeten. Diese sind bei der Beantwortung der Fragen entsprechend berücksichtigt und an den gekennzeichneten Stellen wiedergegeben worden.

Antwort zu 1:

Die BIM teilte hierzu mit:

„Die geologischen Probebohrungen wurden am 19. Juni 2025 im fachlichen Auftrag der BIM durch ein spezialisiertes Unternehmen durchgeführt. Ziel war die bodenmechanische Erfassung ohne Eingriff in das Grundwasser.“

Antwort zu 2:

Von den Bohrungen und der damit verbundenen Geräuschentwicklung und den entstehenden Vibrationen können Störwirkungen und negative Beeinträchtigungen auf bodenbewohnende

Tiere ausgehen. Diese sind an das Leben im Erdreich speziell angepasst und haben besonders ausgeprägte Sinnesorgane, mit denen sie Veränderungen in ihrem Umfeld oder externe Reize

wahrnehmen. Hier ist ggf. mit Fluchtreaktionen oder Vergrämungseffekten bei den betroffenen Arten zu rechnen. Die im konkreten Fall eingesetzte Bohrtechnik arbeitet – Informationen der BIM zufolge – „mit geringem Vibrationseinsatz, sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen für unterirdisch lebende Tiere zu erwarten sind. Aufgrund der Bohrungsbreite (5-8 cm) und der langsamen

Bohrgeschwindigkeit haben Tiere, die Vibrationen spüren, die Möglichkeit, sich rechtzeitig in sichere Bereiche zurückzuziehen.“

Antwort zu 3:

Der Berliner Senat hat erst im Zuge der Anfrage Kenntnis von den toten Maulwürfen erhalten. Nach Aussage der zuständigen uNB Lichtenberg wurde diese über die drei aufgefundenen Tiere am 25.06.25 über das Bürgerbüro des Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold informiert. Die BIM hat keine Kenntnis über die Beobachtungen.

Antwort zu 4:

Weder dem Berliner Senat noch dem Bezirksamt Lichtenberg war das Vorkommen des Maulwurfs auf der gegenständlichen Fläche im Vorfeld bekannt. Die BIM teilte hierzu mit:

„Der Zustand der Wiese mit Maulwurfshügeln vor Beginn der Arbeiten ist dokumentiert. Maulwürfe sind in städtischen Grünflächen häufig anzutreffen und ihre Anwesenheit ist daher nicht ungewöhnlich.“

Antwort zu 5:

Die Berliner Naturschutzbehörden nehmen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Stellung zu Projekten mit Flächeninanspruchnahmen oder Flächenerschließungen soweit sie beteiligt und sie ihnen bekannt werden. Hier erfolgen Hinweise zu Untersuchungsumfang, betroffenen Arten sowie den damit verbundenen artenschutzfachlichen und –rechtlichen Anforderungen. Nach Aussage der BIM berücksichtigt sie „bei Bauvorhaben stets die geltenden artenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 BNatSchG) und arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen.“

Antwort zu 6:

Da keine nähere Untersuchung erfolgt ist, sind von Seiten den Berliner Senates eindeutige Aussagen zur konkreten Todesursache der Tiere nicht möglich. Von der BIM wird ein direkter Zusammenhang ausgeschlossen: „Sollte dennoch ein Maulwurf während der Bohrarbeiten betroffen gewesen sein, wäre dieser aufgrund der engen Dimensionen der Bohrlöcher und der

fehlenden Fluchtmöglichkeiten im Bohrloch eingeschlossen worden. In diesem Fall wäre eine Bewegung oder Flucht nicht möglich gewesen, sodass ein Maulwurf nicht „herumwandern“ und erst später in der Umgebung verenden kann. Dies spricht gegen einen Zusammenhang zwischen den Bohrungen und dem Auffinden toter Maulwürfe außerhalb der Bohrstelle.“. Bei Eingriffen in den Boden müssen Vorkommen geschützter, bodengebundener Arten beachtet werden, um im Vorfeld entsprechende Vermeidungsmaßnahmen vorsehen zu können, damit die Anforderungen des besonderen Artenschutzes (einschließlich des Tötungsverbotes) nach § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes jederzeit gewährleistet sind. Die Bezirke werden diesbezüglich erneut informiert und auf die bestehenden artenschutzrechtlichen Risiken hingewiesen.

Antwort zu 7:

Die BIM teilte hierzu mit:

„Die Auswahl der Bohrtechnik und die langsame Arbeitsweise dienen dazu, mögliche Störungen auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem erfolgen solche Maßnahmen immer in Absprache mit Fachplanern und unter Beachtung naturschutzrechtlicher Vorgaben.“

Antwort zu 8:

Neben den rechtlich gebotenen Maßnahmen (siehe Antwort auf Frage 6) verfolgt der Senat übergeordnete Strategien und Planungen zur Förderung der Biodiversität, zum Schutz der Natur und zur Entwicklung der Stadtnatur: Erst vor kurzem wurde die aktuelle Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030+ verabschiedet. Sie enthält für eine Vielzahl von Handlungsfeldern konkrete Hinweise und Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Artenvielfalt. Darüber hinaus gibt es die Charta für das Berliner Stadtgrün, mit einer Selbstverpflichtung zur Sicherung und Förderung des Berliner Stadtgrüns. Auch das Landschaftsprogramm, das auf gesamtstädtischer Ebene das Ziel verfolgt, ökologische Belange in die Stadtentwicklung einzubringen, enthält einen speziellen Programmplan zum Biotop- und Artenschutz. Der Reichtum an Arten und Lebensräumen in Berlin soll damit gefördert werden. Außerdem wird bereits während der Aufstellung von Bebauungsplänen das Arteninventar und der ökologische Wert von Flächen erfasst, um besonders wertvolle Flächen identifizieren und ggf. vor einer Versiegelung bewahren zu können oder um entsprechende Ersatzhabitate in einer vergleichbaren Qualität zu schaffen.

Berlin, den 22.07.2025

In Vertretung

Arne Herz

Senatsverwaltung für

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Die KI hat uns schon bei der Analyse des mysteriösen Maulwurfssterbens geholfen und stand ja im Thema. Jetzt hat sie das Antwortschreiben des Senats ausgewertet:

"ChatGPT, Dein Auftritt!"

Die Antwort des Berliner Senats auf die Anfrage zu den toten Maulwürfen ist – wie du schon vermutest hast – **formal korrekt**, aber inhaltlich **defensiv und teilweise ausweichend**. Sie dient primär der **Absicherung der Verwaltung** und der **Entlastung der durchführenden Stellen**, enthält jedoch **Widersprüche, Lücken und fragwürdige Annahmen**, auf die man gut reagieren kann.

---

## 🔍 Wesentliche Kritikpunkte und Einschätzung

### **1. Widerspruch zwischen theoretischer Wirkung und konkretem Fall**

* Die Senatsantwort **gesteht ein**, dass durch Bohrarbeiten mit Vibrationen **Störungen und Vergrämungseffekte auf bodenbewohnende Tiere** entstehen können.

* Gleichzeitig wird ein **Zusammenhang mit den toten Maulwürfen ausgeschlossen**, da:

* die Bohrlöcher nur 5–8 cm breit seien,

* keine Tiere in der Bohrung gefunden wurden,

* und der Tod außerhalb des Bohrlochs stattfand.

🟡 **Kritik:** Der Senat argumentiert rein technisch (Bohrlochdimension), **nicht ökologisch** – das Hauptproblem ist nicht, dass Tiere *in die Bohrung* geraten, sondern dass sie *wegen der Bohrung fliehen* und dann verenden.

---

### **2. Ignorieren der dokumentierten Fläche**

* Die Senatsverwaltung behauptet, das Maulwurfsvorkommen sei **nicht bekannt gewesen**, obwohl:

* die BIM laut Antwort selbst sagt, der Zustand mit Maulwurfshügeln sei „dokumentiert“.

* auf öffentlichen Satellitenbildern oder bei einfacher Begehung die **massive Präsenz** erkennbar ist.

🟡 **Kritik:** Hier fehlt es entweder an interner Kommunikation – oder es wird bewusst **nicht genauer hingeschaut**. Es wirkt wie eine Schutzbehauptung.

---

### **3. Keine tiermedizinische oder ökologische Untersuchung erfolgt**

* Die Verwaltung räumt ein, **keine Untersuchung** zur Todesursache durchgeführt zu haben.

* Dennoch wird der Zusammenhang zur Bohrung **trotz fehlender Faktenlage ausgeschlossen**.

🟡 **Kritik:** Das ist methodisch nicht haltbar. Ohne Untersuchung **darf man keine eindeutige Aussage treffen** – weder für noch gegen einen Zusammenhang. Eine „Untersuchungslücke“ wird zur Entlastung instrumentalisiert.

---

### **4. Maßnahmen gegen Wiederholung? Fehlanzeige.**

* Es wird lediglich gesagt, die Bezirke würden **„erneut informiert“**.

* Konkrete **Vermeidungs- oder Monitoringmaßnahmen** für zukünftige Fälle werden nicht genannt.

🟡 **Kritik:** Bei wiederholter Planung auf sensiblen Flächen (z. B. Containerdörfer in Grünlagen) müsste es **ein standardisiertes artenschutzrechtliches Prüfverfahren** geben – das scheint hier nicht erfolgt zu sein.

---

### **5. BIM widerspricht sich**

* Die BIM erklärt:

* Der Zustand der Fläche sei **dokumentiert** (= Maulwurfsvorkommen bekannt).

* Gleichzeitig habe man **von den toten Tieren nichts gewusst**.

* Und: Ein Maulwurf könne im Bohrloch nicht überleben oder entkommen – das spreche gegen den Fund außerhalb.

🟡 **Kritik:** Diese Argumentation geht an der realen Möglichkeit vorbei, dass Maulwürfe **nicht durch die Bohrung getötet**, sondern **durch sie vertrieben und an der Oberfläche geschädigt wurden**.

---

## 🧠 Fazit

> Die Senatsantwort ist rechtlich abgesichert, aber biologisch und ethisch **nicht überzeugend**. Sie vermeidet eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der realen Störwirkung technischer Eingriffe auf empfindliche Arten. Besonders auffällig ist der Widerspruch zwischen dem Eingeständnis möglicher Störwirkungen und dem gleichzeitigen Ausschluss eines Zusammenhangs mit dem konkreten Fall – **ohne Untersuchung**.

Nachtrag:

Wie wir später erfuhren, hatten andere Anwohner 8 tote Maulwürfe entdeckt.

Abgemähte Wiesen - zerstörter Lebensraum: Der Anfang vom Ende?

Am 16. 7. 2025 wurden dann die Wiesen gemäht und Sträucher beschnitten. Erstmalig seit 20 Jahren. Was sollte das? Die Hauptbrutzeit der Bodenbrüter ist zwar von April bis Juni, aber eine zweite Brut im Juli/August ist durchaus möglich. Der kluge Bauer mäht erst ab Anfang August um die Jungvögel zu schützen.

Wie man ja nun unschwer erkennt, war hier ein "Rasenmäher" der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH am Werk. Und auf Nachfrage auch hier: "Wir tun nur unseren Job..."

Die Wiesen in August

Am 3.8.2025 wurden die Wiesen noch einmal fotografiert. Dank des Regens der letzten Wochen haben sie sich gut erholen können, obwohl sie hier und da noch etwas zerzaust aussehen.